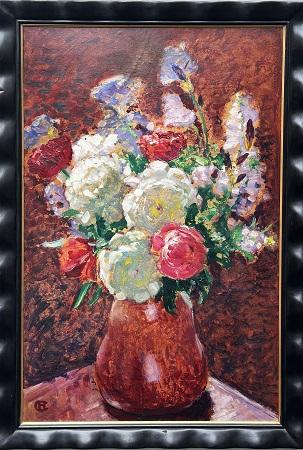

Großes Stillleben

Hans Christiansen

Öl auf Karton

Links unten monogrammiert

Größe: 94 x 61 cm

Rahmen: 102 x 69 cm

Provenienz: Familie des Künstlers, Privatsammlung Darmstadt

Preis Euro 4.800

Künstlerbiografie

Hans Christiansen

Hans Christiansen 1888 die Kunstgewerbeschule München. Nach einer Italienreise arbeitete er als Dekorationsmaler in Hamburg. Er stand im Kontakt mit dem Verein Volkskunst und widmete sich dem Naturstudium. 1892 veröffentlichte er sein Vorlagenwerk Neue Flachsornamente. 1895 gab er seinen Beruf auf und ging über Antwerpen nach Paris, wo er an der Académie Julian studierte und seine spätere Frau kennenlernte.

Er entwarf im Auftrag des Kölner Schokoladenproduzenten Ludwig Stollwerck Sammelbilder für Stollwerck-Sammelalben, u. a. die Serie „Sternbilder“ für Stollwerck’s Sammel-Album No. 2 von 1898.

1899 berief ihn Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein in die Darmstädter Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Er gehörte mit Joseph Maria Olbrich und Peter Behrens zu den ersten sieben Mitgliedern und entwarf kunstgewerbliche Möbel, Keramiken, Glasmalereien und Schmuckentwürfe des Jugendstils.

Im Rahmen der ersten Ausstellung der Künstlerkolonie „Dokument Deutscher Kunst“ 1901 errichteten die Künstler komplett durchgestaltete Wohnhäuser. Auch Hans Christiansen gestaltete sein eigenes Haus, das er „Villa in Rosen“ nannte, weil die Rose als Leitmotiv für die Ausgestaltung sämtlicher Räume der Villa diente. Auch für den Blankeneser Tapetenfabrikanten Wilhelm Iven war er künstlerisch tätig. Er entwarf eine Reihe von Tapetenmustern. In dieser Zeit entstanden auch zwei Bilder der damals sechzehnjährigen Fabrikantentochter Dora Iven. Daneben war er als Grafiker für die Zeitschrift Die Jugend tätig. Ab 1911 dozierte er an der Kunstgewerbeschule Wiesbaden. Er gehörte der Freien Künstlerschaft Wiesbaden an.

Aufgrund seines Kunststils und weil er mit einer Jüdin verheiratet war, wurde er im sogenannten Dritten Reich von der Mitgliedschaft in der Reichskulturkammer ausgeschlossen, was einem Berufsverbot gleichkam.